| 食中毒毒素型食中毒 – 原因物質が毒物として作用。 化学性食中毒や自然毒食中毒はすべて毒素型食中毒である。 感染型食中毒 – 病原体への感染による作用。 細菌性食中毒やウイルス性食中毒では、その原因病原体によってタイプが異なり、感染型食中毒を起こすものと、毒素型食中毒を起こすものがある。細菌性の毒素型食中毒… 55キロバイト (7,581 語) – 2023年6月1日 (木) 02:49 |

気温が高くなってくると心配なのが、食中毒。とくに、お子さんをはじめご家族やご自身のお弁当作りをされている方にとっては、いちばん厄介な時期かもしれません。

食中毒(しょくちゅうどく)は、食品中に存在する微生物(細菌、ウイルス、寄生虫)やその毒素が、食品の不適切な保存、調理、取り扱いによって増殖することにより引き起こされます。食中毒の症状としては、一般的には下痢、嘔吐、腹痛、発熱などの消化器症状がありますが、重症な場合は、脱水症状や神経系の障害などが起こる場合も。症状の程度や持続時間は、食中毒の原因や感染した微生物の種類によって異なります。

お弁当作りでの食中毒対策について、その原因と、気を付けるべき点をご紹介します。

食中毒がおこる原因

食品に含まれるたんぱく質や炭水化物などの「栄養」、水気や湿度などの「水分」、20度~40度の「温度」。この3つがそろったとき、細菌が増殖し、食中毒につながります。

食中毒発生件数が1年で最も多いのは6月。梅雨時期に湿度が上がって細菌が繁殖しやすい環境があるためです。

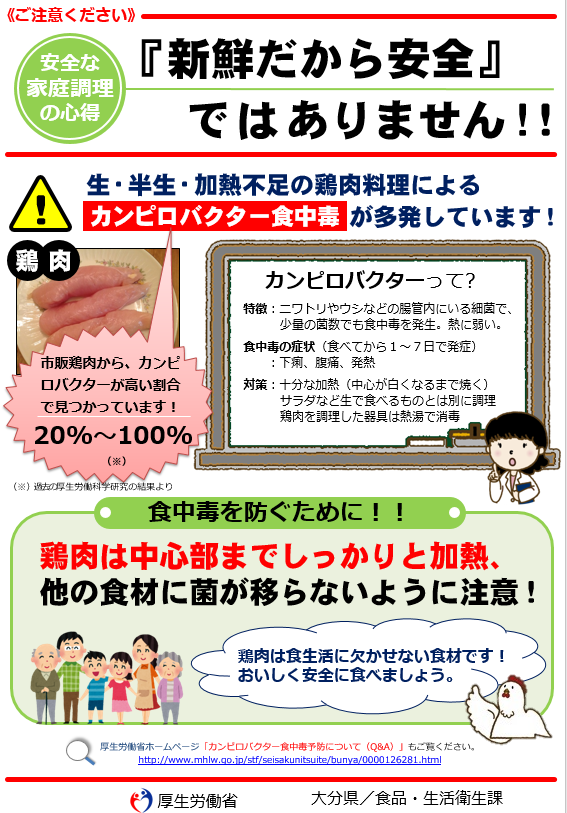

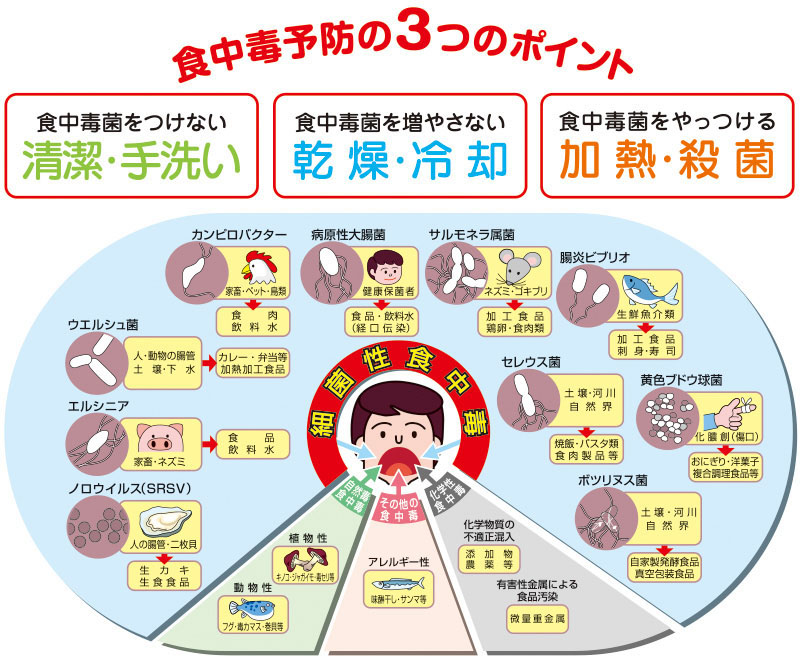

食中毒予防の3原則!

お弁当に詰める食品での細菌の増殖を防ぐための3原則は・・

- つけない:まず手洗い、そしてまな板などを清潔に保つなどして、原因となる細菌をつけないこと

- やっつける:特に肉や魚などは十分に加熱すること

- 増やさない:お弁当は完全に中身が冷えてからフタをすること。保冷剤や冷凍食品を上手に使いながら、低温保存すること

夏場のお弁当NG食材とおすすめ食材

日常的に使っている食材が、実は夏場は避けたほうがいいものだったり、夏場ならこうしたほうがいい、といったことがあります。食中毒のリスクを減らすために、夏場のお弁当には不向きな食材、またはこうして使ったほうがいいといったアドバイス、そしておすすめ食材をご紹介!

夏場のお弁当NG食材

- ミニトマト:ヘタに菌が残りやすいため、夏場のお弁当に入れる場合はヘタは必ずとり、洗ったあとの水分はしっかり取り除きます。

- かまぼこやちくわ:これもお弁当には重宝する食品ですが、練り物など加工食品であっても、生の状態だと少なからず菌が残るため、お弁当に入れるのであれば火を通してから!

- ケチャップなどの調味料:水分が多いため、かけた状態でお弁当につめるのではなく、食べるときにかけられるよう別の容器に入れて添えましょう。

- ポテトサラダなど:マヨネーズが痛みやすいため、マヨネーズであえたサラダ類は病院食などでも梅雨の時期は避けるところが多いです。

夏場のお弁当におすすめ食材

- 唐揚げ:水分が少なく、しっかり加熱されている揚げ物は夏場のお弁当に向いています。ただ、あたたかいうちにお弁当箱に詰めてフタをすると熱で水滴が発生し菌の増殖の原因となりえるため、完全に冷ました状態で詰めていきます。

- 自然解凍できる冷凍食品:最近の冷凍食品はとてもよくできていて、お弁当箱に凍ったまま入れておけば食べるころには自然解凍でちょうどよいものが販売されています。保冷材の代わりにもなるので、夏場のお弁当のおかずとして重宝します。

- カレー粉:クルクミンという成分に殺菌作用があります。スパイスの香りが食欲増進にもつながりますので、おかずの味付けにおすすめです。

- 梅干し:クエン酸に殺菌作用があり、ご飯に混ぜ込むなどすると全体が殺菌されるのでなおよし。

また、保冷剤や保冷バッグ、お弁当用の「抗菌シート」(お弁当の上におく透明なフィルム)なども百均でも売っていますので、そういったアイテムも合わせて活用しましょう。

夏のお弁当作りの鉄則!まとめ

(1)「水分はなるべく排除!」 余分な水分は、ゴマやかつお節に吸わせるのがおススメ。

(2)「中まで加熱!」 家では生で食べているようなものでも火を通す。

(3)「しっかり冷ます!」 ご飯も冷ましてからお弁当箱に入れたほうがベター。おかずはしっかり冷ましてから、お弁当のフタを閉める。保冷剤を活用する。

<関連記事>

| 食品の管理 手洗い徹底を 今年度初の食中毒注意報 富山県 …富山県は4日、2024年度初めて食中毒注意報を出しました。気温や湿度が高く食中毒が発生しやすい気象条件になっているとして、食品の適切な管理や手洗いの… (出典:北日本放送) |

| 観光シーズンを前に…保健所が食中毒などの感染を防ぐため一斉監視指導 静岡・伊東市 …これから暑い時期になりますので、細菌性の食中毒に注意していただけなければいけなくなります。食材の衛生管理など十分気を付けていただいて、食中毒防止に努めていただきたいと思います… (出典:テレビ静岡NEWS) |

| 「持ち帰ったら常温で放置せず冷蔵庫に」食中毒を防ぐ 保健所が食品売り場の温度管理などを確認 福岡 …食中毒の発生を防ごうと2日、福岡市が食品の管理などに対する一斉監視を行いました。 福岡市にある大丸福岡天神店の食品売り場を訪れたのは、保健所の食品衛… (出典:FBS福岡放送) |

| 名古屋などで35度の予想…愛知・三重に今季初の『熱中症警戒アラート』“食中毒警報”発令のところも …めて「熱中症警戒アラート」が出されているほか、愛知県や名古屋市などでは「食中毒警報」も発令され注意を呼びかけています。 (出典:東海テレビ) |

| 食中毒を防ぐ3原則 細菌を「付けない・増やさない・やっつける」 …「梅雨時期には、細菌性の食中毒に気をつけてください」 気温が上昇し、湿度も高くなる梅雨時に注意が必要なのが細菌性の食中毒。 重症化するリスクもある細菌性の食中毒を予防す… (出典:BSN新潟放送) |

| カレーはなるべく早く 食中毒に注意を「ウエルシュ菌注意報」発出中 保健所がスーパーや飲食店に立ち入り指導 「つけない・増やさない・やっつける」が原則 …1施設を対象に温度管理や衛生状況を確認、食中毒予防を指導しています。 松本市保健所・園田春美さん: 「(食中毒予防の原則は)つけない・増やさない・やっ… (出典:NBS長野放送) |